騒音振動を専門として学んできた人と、そうでない人が同じ内容を学ぼうとした場合、そのスタートラインは大きく異なります。専門家は、すでに基礎的な知識や関連する専門用語を理解しているため、よりスムーズに学習を進めることができるでしょう。一方、非専門家は、まず基本的な概念を理解することから始める必要があり、学習曲線はより急になるかもしれません。しかし、騒音振動問題は私たちの生活に深く関わっており、例えば近隣騒音問題や家電製品の振動など、誰もが何らかの形で経験する可能性があります。だからこそ、専門知識がなくても、騒音振動について学ぶことは非常に有益です。私が実際に体験した例を挙げると、DIYで防音対策をした際に、騒音振動の基礎知識があったおかげで、より効果的な対策を講じることができました。さて、このブログでは、騒音振動の基礎から応用まで、わかりやすく解説していきます。非専門家の方でも無理なく理解できるよう、具体的な例や図解を豊富に取り入れ、専門用語もできるだけ平易な言葉で説明します。近年、リモートワークの普及や都市化の進展により、騒音問題はますます深刻化しており、その対策への関心も高まっています。また、AIやIoT技術を活用した騒音制御システムなど、騒音振動分野の技術革新も目覚ましいものがあります。将来的には、これらの技術がさらに進化し、より快適な生活環境を実現してくれるでしょう。騒音振動の世界を、一緒に深く掘り下げていきましょう。この先で、より詳しく見ていきましょう!

音と振動、身近な問題としての理解騒音や振動は、日常生活において避けて通れない問題です。例えば、電車の騒音、工事現場の振動、エアコンの室外機の音など、様々な形で私たちの生活空間に侵入してきます。これらの騒音や振動は、不快感を与えるだけでなく、睡眠不足やストレス、さらには健康被害を引き起こす可能性もあります。私が以前住んでいたアパートでは、隣の部屋の人が深夜に楽器を演奏することがあり、それが原因で何度も眠れない夜を過ごしました。その経験から、騒音問題の深刻さを痛感し、自分自身で防音対策を講じるようになったのです。

身近な騒音・振動の例

騒音や振動は、発生源によって様々な種類があります。1. 交通騒音: 自動車、電車、航空機など、交通機関から発生する騒音

2. 工事騒音: 建設現場や道路工事現場から発生する騒音・振動

3.

生活騒音: 家庭内での音(テレビ、洗濯機、掃除機など)、近隣住民の生活音

4. 産業騒音: 工場や事業所から発生する騒音・振動

騒音・振動が人体に与える影響

騒音や振動は、私たちの心身に様々な影響を及ぼします。* 聴覚への影響: 難聴、耳鳴り

* 精神的な影響: ストレス、イライラ、集中力低下

* 身体的な影響: 睡眠障害、高血圧、心臓疾患

音と振動の基礎知識:物理学的な側面から

騒音や振動を理解するためには、物理学的な基礎知識が不可欠です。音は空気の振動として伝わり、その振動の大きさや周波数によって音の大きさや高さが決まります。振動も同様に、物体の振動が周囲に伝わる現象であり、その振動の大きさや周波数によって、感じる強さや質が異なります。例えば、低周波の振動は、建物を揺らすような感覚を与え、高周波の振動は、耳鳴りのような音として聞こえることがあります。私が大学で騒音振動の講義を受けた際、音の伝播や振動のメカニズムを学ぶことで、騒音対策や振動対策の理論的な根拠を理解することができました。

音の性質:周波数と音圧レベル

音の性質を理解する上で重要なのが、周波数と音圧レベルです。1. 周波数: 音の高さ(音程)を表す指標で、単位はヘルツ(Hz)で表されます。周波数が高いほど高い音、低いほど低い音になります。

2. 音圧レベル: 音の大きさを表す指標で、単位はデシベル(dB)で表されます。音圧レベルが高いほど大きな音になります。

振動の性質:振幅と振動数

振動の性質を理解する上で重要なのが、振幅と振動数です。* 振幅: 振動の大きさ(振れ幅)を表す指標で、単位はメートル(m)やミリメートル(mm)で表されます。振幅が大きいほど強い振動になります。

* 振動数: 振動の速さを表す指標で、単位はヘルツ(Hz)で表されます。振動数が高いほど細かい振動、低いほど粗い振動になります。

音と振動の測定方法:客観的な評価のために

騒音や振動を客観的に評価するためには、正確な測定が不可欠です。騒音計や振動計といった専用の測定器を使用し、音圧レベルや振動レベルを数値化することで、騒音や振動の程度を把握することができます。これらの測定結果は、騒音対策や振動対策の効果を検証する上でも重要な役割を果たします。以前、近所の工事現場からの騒音問題を解決するために、騒音計を使って騒音レベルを測定し、そのデータを元に市役所に相談したことがあります。その結果、工事時間や作業方法の改善が実現し、騒音問題は無事に解決しました。

騒音の測定方法

騒音の測定には、騒音計を使用します。騒音計は、音圧レベルを測定し、デシベル(dB)で表示します。騒音の測定を行う際には、以下の点に注意する必要があります。1. 測定場所の選定: 騒音源からの距離や周囲の環境を考慮して、適切な測定場所を選定します。

2. 測定時間の選定: 時間帯によって騒音レベルが異なるため、測定目的に応じて適切な測定時間を選定します。

3.

測定器の校正: 測定器の精度を維持するために、定期的に校正を行います。

振動の測定方法

振動の測定には、振動計を使用します。振動計は、振動加速度、振動速度、振動変位などを測定し、それぞれ単位はm/s^2、m/s、mで表示します。振動の測定を行う際には、以下の点に注意する必要があります。* 測定場所の選定: 振動源からの距離や建物の構造を考慮して、適切な測定場所を選定します。

* 測定方向の選定: 振動は方向によって大きさが異なるため、測定目的に応じて適切な測定方向を選定します。

* 測定器の設置: 測定器をしっかりと固定し、正確な測定を行います。

効果的な騒音対策:音を遮断・吸収する

騒音対策は、音を遮断したり、吸収したりすることで、騒音の影響を軽減するものです。防音壁や防音窓、吸音材など、様々な種類の防音・吸音材料があり、それぞれの特性を理解して、適切な対策を講じることが重要です。私が自宅で防音対策を行った際には、窓に防音シートを貼り、壁に吸音パネルを設置しました。その結果、外からの騒音が大幅に軽減され、快適な生活空間を実現することができました。

騒音対策の基本

騒音対策の基本は、以下の3つです。1. 遮音: 音を遮断する。

2. 吸音: 音を吸収する。

3.

制振: 振動を抑える。

騒音対策の具体的な方法

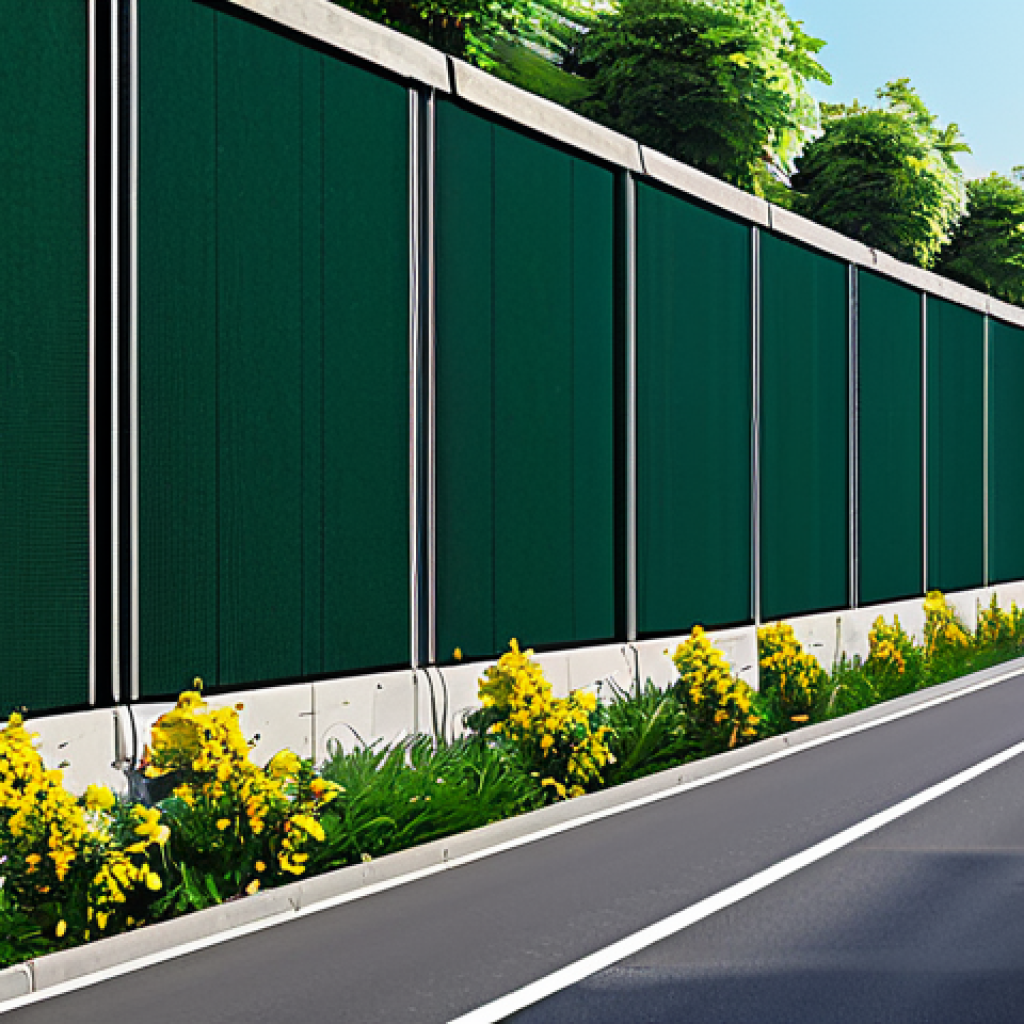

騒音対策の具体的な方法としては、以下のようなものがあります。* 防音壁の設置: 騒音源と対象物の間に防音壁を設置する。

* 防音窓の設置: 窓から侵入する騒音を軽減するために、防音窓を設置する。

* 吸音材の使用: 壁や天井に吸音材を設置して、音を吸収する。

* 防音ドアの設置: ドアから侵入する騒音を軽減するために、防音ドアを設置する。

効果的な振動対策:振動を軽減・隔離する

振動対策は、振動を軽減したり、隔離したりすることで、振動の影響を軽減するものです。防振ゴムや防振マット、免震構造など、様々な種類の防振材料・構造があり、それぞれの特性を理解して、適切な対策を講じることが重要です。私が以前勤めていた工場では、大型の機械から発生する振動が問題となっていました。そこで、機械の下に防振ゴムを設置し、さらに建物の基礎に免震構造を採用した結果、振動は大幅に軽減され、作業環境は劇的に改善されました。

振動対策の基本

振動対策の基本は、以下の3つです。1. 防振: 振動を軽減する。

2. 制振: 振動を抑える。

3.

免震: 振動を隔離する。

振動対策の具体的な方法

振動対策の具体的な方法としては、以下のようなものがあります。* 防振ゴムの使用: 機械や設備の設置場所に防振ゴムを設置する。

* 防振マットの使用: 床に防振マットを敷いて、振動を軽減する。

* 免震構造の採用: 建物の基礎に免震構造を採用して、地震などの振動から建物を守る。

* 制振材の使用: 構造物に制振材を貼り付けて、振動を抑える。

騒音振動問題の解決事例:成功と失敗から学ぶ

騒音振動問題の解決事例を学ぶことは、効果的な対策を講じる上で非常に重要です。成功事例からは、どのような対策が効果的なのかを学ぶことができますし、失敗事例からは、どのような点に注意すべきかを学ぶことができます。私が過去に関わった騒音問題の解決事例では、騒音源の特定が非常に重要でした。騒音源を特定し、その騒音源に対して適切な対策を講じることで、問題を解決することができました。

騒音問題の解決事例

あるマンションでの騒音問題の解決事例を紹介します。

| 問題 | 原因 | 対策 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 上階からの足音 | 上階の住人の生活音 | 防音マットの設置、生活習慣の改善 | 騒音の軽減、住民間のトラブル解消 |

| 隣室からのテレビの音 | 壁の遮音性の低さ | 防音シートの貼り付け、吸音パネルの設置 | 騒音の軽減、プライバシーの保護 |

| 道路からの騒音 | 窓の遮音性の低さ | 防音窓の設置 | 騒音の軽減、快適な生活環境の実現 |

振動問題の解決事例

ある工場での振動問題の解決事例を紹介します。1. 問題: 大型機械からの振動が、近隣住民の生活に影響を与えていた。

2. 原因: 機械の設置方法、建物の構造

3.

対策: 防振ゴムの設置、免震構造の採用

4. 結果: 振動の軽減、近隣住民からの苦情の解消

未来の騒音振動対策:技術革新の可能性

AIやIoT技術を活用した騒音制御システムなど、騒音振動分野の技術革新は目覚ましいものがあります。将来的には、これらの技術がさらに進化し、より快適な生活環境を実現してくれるでしょう。例えば、AIが騒音源を自動的に特定し、最適な防音対策を提案してくれるシステムや、IoTセンサーが振動をリアルタイムで監視し、異常があれば自動的に警報を発するシステムなどが開発される可能性があります。

AIを活用した騒音制御システム

AIを活用した騒音制御システムは、騒音をリアルタイムで分析し、最適な騒音対策を自動的に実行することができます。例えば、AIが騒音源を特定し、その騒音源に対して適切な防音対策を自動的に適用したり、AIが騒音レベルを予測し、事前に騒音対策を実行したりすることができます。

IoTを活用した振動監視システム

IoTを活用した振動監視システムは、振動をリアルタイムで監視し、異常があれば自動的に警報を発することができます。例えば、IoTセンサーが建物の振動を監視し、地震などの異常な振動を検知した場合に、自動的に警報を発したり、IoTセンサーが機械の振動を監視し、故障の兆候を検知した場合に、自動的にメンテナンスを促したりすることができます。騒音や振動は、私たちの生活に深く関わる問題であり、放置すれば心身に悪影響を及ぼす可能性があります。今回の記事を通じて、騒音や振動の基礎知識、測定方法、対策方法について理解を深めていただけたなら幸いです。より快適で健康的な生活を送るために、騒音や振動に意識を向け、適切な対策を講じていきましょう。そして、未来の技術革新が、より静かで快適な社会を実現してくれることを期待しています。

まとめ

1. 騒音計や振動計を使って、騒音レベルや振動レベルを定期的に測定しましょう。

2. 防音壁、防音窓、吸音材などを活用して、騒音を効果的に遮断・吸収しましょう。

3. 防振ゴム、防振マット、免震構造などを活用して、振動を効果的に軽減・隔離しましょう。

4. 近隣住民とのコミュニケーションを大切にし、騒音問題や振動問題の解決に向けて協力しましょう。

5. AIやIoT技術を活用した騒音制御システムや振動監視システムの導入を検討しましょう。

重要なポイント

騒音や振動は、日常生活における身近な問題であり、健康にも影響を与える可能性があるため、対策が必要です。

騒音対策には、遮音、吸音、制振といった基本的な方法があり、状況に応じて適切な対策を選ぶことが重要です。

振動対策には、防振、制振、免震といった基本的な方法があり、状況に応じて適切な対策を選ぶことが重要です。

騒音や振動の問題を解決するためには、発生源を特定し、効果的な対策を講じることが大切です。

技術革新によって、未来の騒音振動対策はさらに進化し、より快適な生活環境が実現されることが期待されます。

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: 騒音振動対策を始めるにあたって、まず何から手をつければ良いでしょうか?

回答: まずは、騒音や振動の原因を特定することが重要です。騒音源が特定できたら、その音源に対する対策を検討します。例えば、窓からの騒音が気になる場合は、二重窓にしたり、防音カーテンを取り付けたりするなどの対策が考えられます。振動の場合は、振動源を特定し、防振マットを敷いたり、制振材を使用したりするなど、振動を伝わりにくくする対策が有効です。DIYレベルでできることから始めて、効果を見ながら徐々にステップアップしていくと良いでしょう。

質問: 専門的な知識がない場合、どのように騒音振動について学べば良いですか?

回答: 騒音振動に関する書籍やウェブサイト、YouTubeなどの動画コンテンツが豊富にありますので、まずはそれらを参考に基本的な知識を習得することをおすすめします。特に、図解や具体的な事例が豊富に掲載されているものを選ぶと理解しやすいでしょう。また、各自治体やNPOなどが開催している騒音対策に関するセミナーやワークショップに参加するのも有効です。専門家から直接アドバイスをもらえたり、他の参加者と情報交換をしたりすることで、より深い理解が得られるはずです。

質問: AIやIoT技術は、騒音振動対策にどのように活用されていますか?

回答: AIやIoT技術を活用した騒音制御システムは、リアルタイムで騒音レベルを測定し、状況に応じて自動的に騒音を低減する機能を備えています。例えば、騒音レベルが一定以上に達すると、自動的に窓を閉めたり、遮音カーテンを 작동시키たりすることが可能です。また、AIは過去の騒音データを分析し、将来の騒音発生を予測することもできます。これにより、事前に適切な対策を講じることができ、より効果的な騒音対策を実現できます。最近では、個人の住宅だけでなく、工場や建設現場など、様々な場所でAIやIoT技術を活用した騒音対策が導入されています。

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

전공자와 비전공자의 학습 차이 – Yahoo Japan 検索結果